Octavio César Mendoza

Para mi madre, que en paz descansa

Cuando era niño (las mejores historias comienzan así) tomé de la cooperativa de la Primaria Francisco I. Madero una caja de galletas María untadas con cajeta, para asumir el compromiso de su venta. En una escuela de estudiantes felices de asistir en turno vespertino a hacer sus mandamientos de párvulos, las carencias obligan a crear comunidad.

Fue entonces que conocí la tentación. El sublime efecto del producto lácteo de marca Coronado al disolver la harina de trigo del producto de marca Gamesa entre el paladar y la lengua, provocó la levitación y consecuente ilusión mística de que mi ser embelesado era llevado a un falso estado de epifanía –la glotonería nunca ha creado santos.

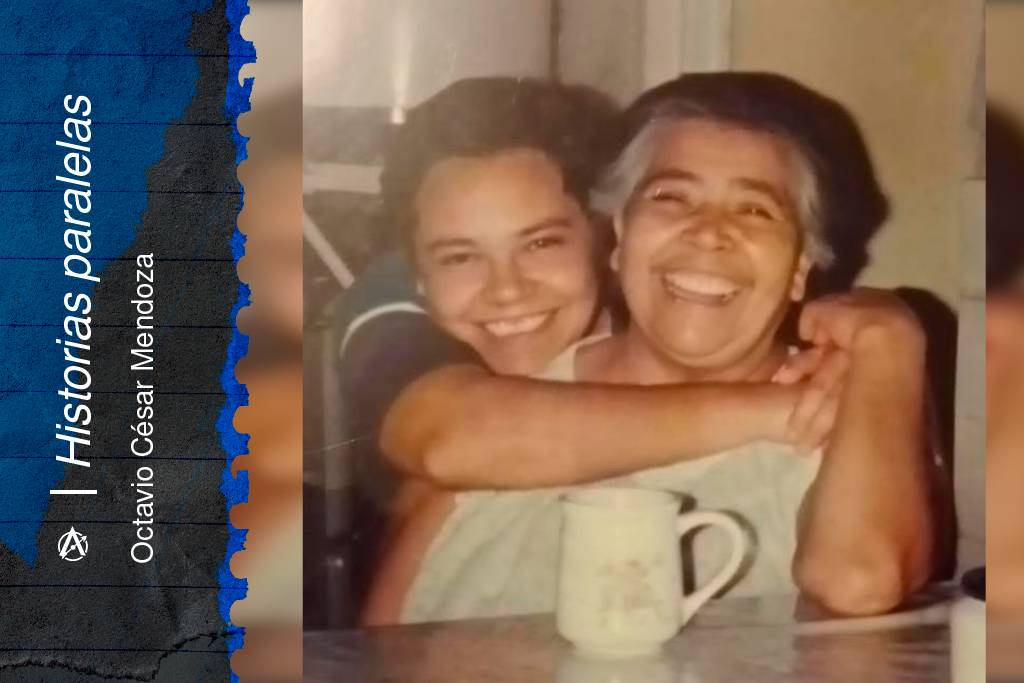

Ese estado de iluminación duró hasta que mi madre, desde entonces la figura más representativa de Dios en la tierra para quien traza estos delirios, me pidió cuentas sobre el expendio de las golosinas. Anticipado de vergüenza, se derramó mi llanto; un doloroso llanto ubicado entre los parámetros de las malas calificaciones y el peor de los pecados.

En ese estadio entre el kínder y la primaria, el peor de los pecados era justo el que acababa de cometer contra el Niño Dios, y no importaba que yo hubiese aprendido a leer desde los tres años y a escribir desde los cuatro (soberbia aparte) para que no sintiera el temor a la repentina manifestación del diablo que dejaría rostizada mi alma per sécula seculorum.

Tampoco importaron los muchos “¡Te amo, mamita!” ni los ruegos de perdón que de mi impuro corazón brotaban con franca anque tardía honestidad. El deshonor de haber sido descubierto cometiendo una infamia manchaba de sangre los océanos, oscurecía de humo negro los cielos, y colocaba mi rubicundo trasero en el patíbulo de la chancla.

Admitido el oprobio, justificado por mi enclenque apetito de azúcares que jamás volví a disfrutar de esa golosa forma, asumí la punición de blanquear el interlineado del piso de una sala-comedor de las de antes, de esas que se medían por hectáreas; en tanto que mi madre se haría cargo del débito adquirido por el más ingrato de sus críos.

Mi alma y mi reputación fueron salvadas por mi madre por única vez, y no aprendí la lección. La gula de besos de la adolescencia, el hambre de reconocimiento de mi juventud, y la obesidad resultante de las decenas de ambrosías que el Corruptio Mundi puso en mis haberes persuasivos, me llevaron a pecar hasta dejar de percibir, en dichos actos, al maligno.

“Lo malo era quedarse con las ganas”, me decía el demonio personal que había adquirido para guiarme por las sendas del hedonismo y el cual derribó de mi hombro al ángel guardián que el Adulto Dios había puesto para custodiar mi andar mundano, igual que a un periquito maledicente que no ha dejado de excitar mi inquina.

Entre el caudal de los tiempos se difuminó la escena de mi primer pecado, y poco se puede decir de la vida de un hombre que divaga entre la tentación y el arrepentimiento, cuando la relevancia de los actos cometidos es vista bajo el cristal del relativismo de forma contumaz, pragmática y programática como pacto diabólico. ¡Qué esdrujulería!

¿Qué tan bueno o qué tan malo es ceder a las tentaciones del Corruptio Mundi, cuando ellas se convierten en musas que abren caminos hacia la creación a través de actos de rebeldía? ¿No son conversos los santos porque las aguas negras de su espíritu se purifican al ser escanciadas en el cáliz de la vida después de pasar por sus diferentes estados físicos?

Incluso mi madre, que me dio la fortuna de estar entre sus brazos entre el lejano día de mi nacimiento hasta el siempre reciente día de su muerte, pecó con la entusiasta colaboración de mi padre para que yo naciera; e igual yo, que haciendo herramienta del gozoso pecado en mis tiempos de ardorescencia, me concedí la oportunidad de convertirme en padre.

En estas haciendas matemáticas, infiero que yo nací un 31 de mayo porque fui concebido un 25 de agosto, justo después de que estallaron los fuegos artificiales en conmemoración de San Luis Rey de Francia, patrono de mi ciudad. Mis padres acudieron a la Feria Nacional Potosina; luego, en la oscuridad, se amaron cual papá y mamá.

Dormían mis futuros hermanos sin angustia ante los cambios climáticos del siglo XXI. Los hueledenoches esparcían su perfume y éste era aspirado por los habitantes de la Colonia El Paseo, en cuya casa de la calle de Julio Peña marcada con el número 230, se encendía una metafórica luz después del coito entre Francisco Javier y María Elvia. O así lo imagino.

El Corruptio Mundi, antes de eso, no existía para mí, ni yo esperaba mi turno para llegar a ejercer mi derecho a meter la pata. Ya era obtuso porque no tenía cuerpo; y en la misteriosa tabla cuántica de lo factible mi nombre aún no estaba escrito, porque de haber nacido pocos días antes que uno de mis tantos primos, yo me llamaría César Luis, y no Octavio César.

Ya me imagino yo con ese nombre: César Luis Mendoza Gómez. Elegante, casi de director técnico de la Selección Argentina de Fútbol, firme en su condición ambivalente entre emperador y rey. Quizás eso me hubiese convertido en un escritor famoso. Y aquí acuso nuevamente de guasón al invisible autor de mis días y mis noches de escritura febril.

Él me hizo el más bruto de todos los escritores de este Corruptio Mundi. Y el más pecador. No sé si el más feliz, pero lo intento; a pesar de que deba urgirme a terminar este pequeño relato en el descanso entre los deberes del hacer y del pensar de una oficina, y la llamada telefónica de Abigail. Ella también espera, ansiosa, a que coloque la palabra FIN.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.

Es poeta, escritor, comentarista y consultor político. Actualmente ocupa la Dirección General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Ha llevado la Dirección de Publicaciones y Literatura de la Secult-SLP en dos ocasiones, y fue asesor de Marcelo de los Santos Fraga de 1999 a 2014, en el Ayuntamiento y Gobierno del Estado de SLP, y en Casa de Moneda de México. Ganador de los Premios Nacional de la Juventud en Artes (1995), Manuel José Othón de Poesía (1998) y 20 de Noviembre de Narrativa (2010). Ha publicado los libros de poesía “Loba para principiantes”, “El oscuro linaje del milagro”, “Áreas de esparcimiento”, “Colibrí reversa”, “Materiales de guerra” y “Tu nombre en la hojarasca”.