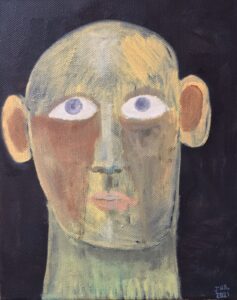

Juan Heiblum

El quehacer filosófico entraña muchas preguntas que no son fáciles de contestar. La filosofía se mueve en muchas direcciones, con velocidades muy variadas y hacia destinos que pueden resultar contradictorios. Hoy, un filósofo puede ser tanto un experto en otro filósofo (tal y como le decimos filósofo a una persona que lleva 50 años de su vida leyendo a Kant de forma concienzuda); como un vividor que se autoproclama filósofo por satisfacer su propia “filosofía de vida”. Sin embargo, el mundo está lleno de personas con diferentes grados de modestia. Yo he escuchado a grandes pensadores repudiar que sean llamados “filósofos”, como también he escuchado a personas muy poco preparadas regodearse como filósofos sin saber absolutamente nada de lo que están hablando. Pero esto no se trata ni de soberbia ni de falsa modestia, más bien se trata de un problema muy serio que entraña uno de los fundamentos más profundos de esta disciplina.

Sin embargo, no hay un lugar especializado para realizar esta actividad. En la antigüedad, la filosofía solía practicarse en el ágora. Así procedió Sócrates, encontrando en la plaza pública diferentes interlocutores con los que podía entablar un diálogo. Pero hoy los lugares no son mucho más variados. La academia ha intentado sacarle un titulo de propiedad a la filosofía, pretendiendo hacerla suya, excluyendo a todo aquel que filosofe fuera de sus aulas o edificios de investigación. Pero ¿qué sucede con toda la filosofía que se genera en los cafés? O ¿a dónde irá a parar todas esas reflexiones que se dan al margen de los institutos, en las fiestas, en la soledad del hogar, en una caminata en el bosque?

Hoy en día un filósofo solo puede ser un licenciado, un maestro o un doctor en filosofía. La duda, el pensamiento, la creatividad con la que se crean los conceptos ha quedado reducida a un vil y pobre titulo universitario. Parecería ser que la filosofía es un monopolio de papers académicos con un formato de referencias establecido y un argot complicado. Pero, cuando escuchamos frases como “ésta es mi filosofía” pretendemos defender los papers académicos sobre la confusión que algunos hacen entre filosofía y estilo de vida.

Pero yo creo que esta gran confusión sobre lo que debería ser el filósofo se podrá esclarecer cuando entendamos la diferencia entre un “experto en filosofía” y un “idiota”.

Gilles Deleuze y Félix Guattari escriben en su libro ¿Qué es la filosofía? que: “El Idiota es el pensador privado por oposición al profesor público”. Lo que el filósofo y el psicoanalista francés nos quieren decir es que el Idiota, lejos de la acepción peyorativa que el término puede tener, es una persona que se atreve a pensar por sí mismo, tal y como Kant nos exhortaba con su Sapere aude. Aquí el experto en filosofía no es un filósofo, los filósofos están fuera de la academia. El verdadero filósofo no es el que se dedica a pensar lo que otros pensaron, el que se quema las pestañas leyendo ideas de otros, sino el que recorre un camino propio. Hay que recordar que, de la misma forma, Nietzsche salió de la academia por razones similares . Y, como el dijo, cuando salió azotó la puerta.

Pues nada tiene de filosófico repetir las ideas de otros. Solo un Idiota –en esta nueva acepción que lo aleja irremediablemente del idiota clásico– puede hacer filosofía.