Juan Heiblum

Uno de los grandes misterios de la vida proviene del “mundo de los sueños”. En este se abre una escisión que corta la coherencia de nuestro día a día. Parece que nuestra vida racional transita únicamente en la vigilia pues es ahí, finalmente, donde ganamos dinero, pagamos nuestras deudas y leemos, comemos, nos enamoramos.

Así, resulta muy fácil pensar que durante la ensoñación uno simplemente pausa la “vida real” y entra a un estado secundario, casi como los comerciales que se interponían antes cuando veíamos una serie de televisión. Pero los sueños, sus misterios e ilusiones, son mayormente vistos con los ojos del despierto, priorizando esta misma vigilia. Pocos han sido los que han intentado pensar los sueños del otro lado de la almohada.

En ocasiones, al despertar, invitamos al personaje soñado a formar parte de nuestra narrativa cotidiana. Es común que, saliendo apenas de la cama, uno esté más presente con la persona soñada que con la realidad inmediata.

A mí me pasa lo mismo cuando, por ejemplo, me acuesto en el diván de mi psicoanalista. Ahí los personajes que ocuparon mis pernotadas fantasías brotan de mi boca con amplia fluidez, instalándose cómodamente en todos los lugares del día.

Pero no siempre soñamos con personas que conocemos. En ocasiones tenemos invitados desconocidos que tienen un papel protagónico sin razón aparente.

Supongo que ha de existir alguna teoría científica que lo explique bien, no dudo que los psicólogos hayan hecho su trabajo. Pero, finalmente, por el momento a mi no me interesa ahondar en estas explicaciones sobre nuestras proyecciones oníricas.

Dicen por ahí que los rostros que aparece en nuestros sueños son quimeras que hacemos con diferentes elementos de personas que conocemos. Así como el monstruo del Dr. Frankenstein, son dibujados con la nariz de algún primo, los ojos de un vecino y la boca del barrendero que vemos todos los días. Otros dicen que no tenemos la capacidad de inventar personas nuevas, lo único que podemos hacer es retomar a alguien que alguna vez vimos de reojo y que quedó olvidado en el inmenso cajón del inconsciente.

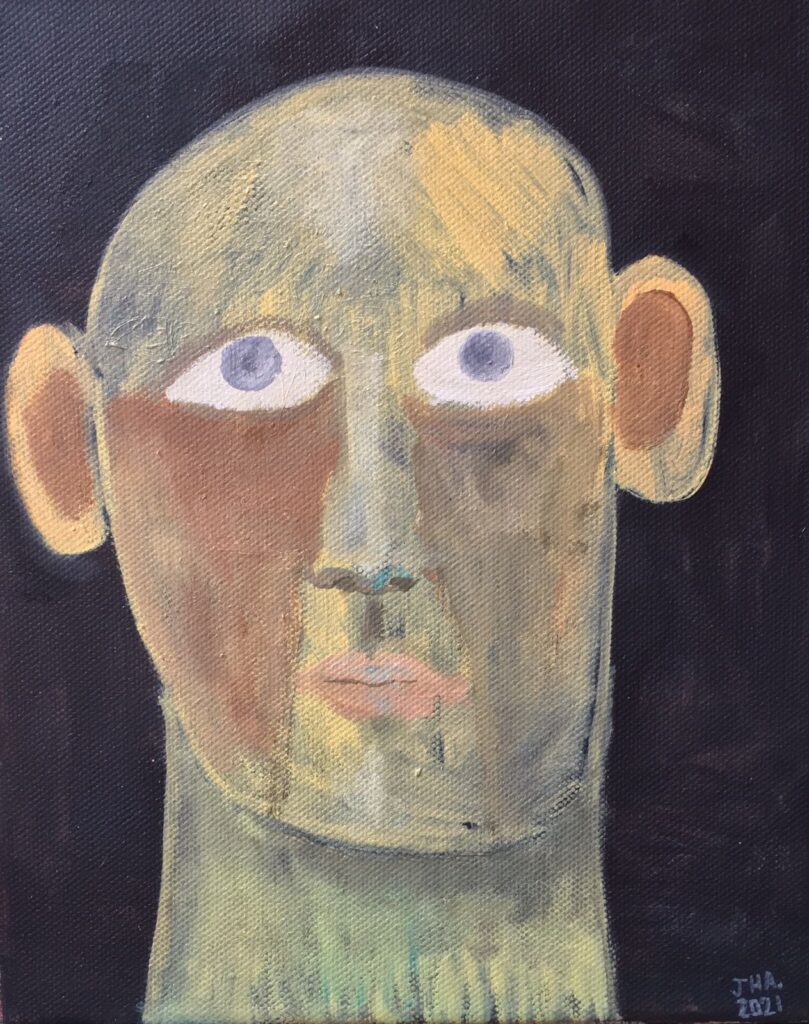

Yo creo que el trabajo del soñador es parangonable al oficio del pintor. El otro día, hace no mucho, agarré mis pinceles y comencé a esbozar un rostro. Yo no tenía modelo en la cabeza, no había nadie en mi imaginación. En el momento mismo en el que el pincel pasaba por la tela, el lienzo fue adoptando solo aquello que se podía plasmar de la manera menos deliberada posible. Los colores fueron conjurando formas sin buscar imitar a nadie en particular.

A veces hay modelos, entonces es otra historia y poco importa esta reflexión. Pero cuando no los tenemos, pintamos como soñamos: imaginando, dejando fluir el inconsciente, quitando el peso de lo reprimido sobre aquello que tanto hemos querido expresar.